150. 『恋知』―「私」の生を輝かす営み

第2章 恋知とは何か

【『恋知』―「私」の生を輝かす営み 第2章 恋知とは何か】が完成しましたのでお届けします。

私たちを取り巻く状況 ‐ 家庭、学校、職場、地域社会、国、国際社会、地球環境 ‐はいずれも深刻な問題を抱えています。余裕を失い損得のみに走ったり、寛容性を失い攻撃的になったり、自分を失い多勢に与(くみ)したり、不安感情から戦前の思想にしがみついたり、しがちです。

第2章は、どのような状況にあっても失ってはならないもの、私たち自身を輝かせるものについて触れています。 人間の生の根源的部分に迫る内容で、これを失ったら人間止めたも同じ(笑)、という内容です。

おそろしく平易に書かれていますので、高校生以上であれば十分わかるだろうと思います。 むしろ、インテリと呼ばれる方たちの方が厳しいかもしれません。既成の概念、価値観を一度振り落として自分の頭で考えないと理解は難しいですよ!

是非、じっくり読んでいただきたいと思います。 これをきっかけに大きな議論が沸き起こることを期待して。 いつものように、異論反論大歓迎です。

なお、印刷されたい方はPDFファイルをご利用ください。 =>クリックでダウンロード

また、第1章と第2章を合わせて表紙を付けたPDFも用意しました。まとめて印刷されたい方はこちらをご利用ください。 =>クリックでダウンロード

[第1章 天皇制ってなんだろう −わたしの経験から考える]のPDFファイルはこちら。 =>クリックでダウンロード

※ 『恋知』―「私」の生を輝かす営み 第1章は下記ページを参照ください。

教育館だより 147. 『恋知』―「私」の生を輝かす営み

第1章 天皇制ってなんだろう −わたしの経験から考える

※ 恋知については下記ページを参照ください。

教育館だより 64. 民知=恋知とは? (柏市民新聞・依頼原稿)

教育館だより 65. 民知・恋知と公共哲学

※ その他関連ページは以下を参照ください。

教育館だより 108. 東大病 ‐ 「キャリアシステム」を支えている歪んだ想念

教育館だより 123. 金泰昌(キム・テチャン)‐武田康弘の往復書簡 出版へ

『ともに公共哲学する』 東京大学出版会刊

『恋知』―「私」の生を輝かす営み

第2章 恋知(れんち)とは何か

(1) 概括

2013-06-01

わたしは、人間のよい生・優れた生・魅力ある生を、恋知の生と呼びます。

恋知(れんち)という言葉は、古代ギリシャのソクラテスが命名したphilosophia(ギリシャ語)の直訳です。善美に憧れる恋心がつくる人間に固有のエロースの生を称揚する言葉です。プラトンによるソクラテスの対話編『パイドロス』及び『饗宴』をお読み下されば、「恋」がキーワードであることがよく分かります。

西周(にしあまね・1829〜97)により明治時代につくられた「哲学」という訳語は、近代西洋のPhilosophie(ドイツ語・フランス語)・Philosophy(英語)の邦訳ですが、これも直訳すれば同じく「恋知」となります。

わたしは、以前より哲学を恋知と訳すべきと主張しています(書物としては、金泰昌[キム・テチャン]と武田康弘の哲学往復書簡30回=『ともに公共哲学する』《東京大学出版会刊》の84ページに書きました)が、そのわけは後に詳しく述べます。

恋知の生とは、自らの「考える頭」をよく用い、意味を了解し、心身によろこびが広がる生き方のことですが、それは、名や序列を重んじて形式を優先させる従来の日本人の生き方とは異なりますし、強い一神教に従う生とも違います。世俗の価値に沿う集団主義でもなければ、超越者への信仰でもない第三の道と言えますが、その恋知を象徴する一人物が数年前に映画になりましたので、ご紹介します。

その名は、ヨーロッパ映画史最大の製作費を投じてつくられた『アレクサンドリア』(スペイン映画・2009年公開・DVDは2011年)の主人公ヒュパティアですが、優れた天文学者・数学者で、新プラトン派の恋知者でもあった彼女は、キリスト教の司祭に「あなたは何も信じていない」と詰問された時、静かに揺るぎなく「わたしは恋知(哲学)を信じています」と応えます。

身分の違いなく教え、みなに慕われた優しい教師でもあったヒュパティアは、紀元後415年にキリスト教徒たちによって惨殺されましたが、古代アテネの民衆によって有罪とされ死刑となったソクラテスと共に、真実を求めて愛と理性に基づいて生きる恋知者の受難でした。

古代ギリシャの天文学者アリスタルコス(紀元前310年〜239年)は、彼の直前で活躍したアリストテレスの学問的権威に影響されずに、アリストテレスの「天動説」(紀元後2世紀になってプトレマイオスが主著『アルゲマイスト』に記した天動説はアリストテレスに依拠したもの)を退け、「地動説」を主張します。その論拠は明快で驚くほど適確でした。学問の祖と言われる博物学者のアリストテレスには間違いが多く、現代のことばで言えば「科学的」ではありませんが、アリスタルコスは合理的でした。しかし、彼の地動説は、当時から自分を中心だ(地球は宇宙の中心のはず)と思いたがる人々の反発を買い、紀元後には、アリストテレスに依拠したプトレマイオスの天動説がキリスト教に合致するために支配的となったのです。

明晰な理性と深い思考力をもつ天文学者・数学者にして恋知者であったヒュパティアは、ギリシャ文化を受け継ぐ古代最大の学問の都であったアレクサンドリアの図書館で、観測と実験と思考により「地動説」の正しさを確信していきますが、映画『アレクサンドリア』は、そこに焦点を当て、人間の宇宙認識の広がり・理知的思索的な能力への信頼・真実に憧れる透明な心・公正で豊かな愛情を美しい映像で表現しています。

この映画には描かれていませんが、ヒュパティアは学生たちに次のように述べています。

「あなたが考えることで得られる『正しさ』を大切にしなさい、考えて間違えたとしても、考えないことより遥かによいのですから。」

「形式を整えた宗教は、すべて人を惑わせます。最終的に自己を尊重する人は、けっして受け入れてはなりません。」

「神話、迷信、奇跡は、空想や詩として教えるべきです。それらを真実として教えるのは、とても恐ろしいことです。子どもは、いったん受け入れてしまうと、そこから抜け出すことは容易ではないのです。そして、人は信じ込まされたもののために戦うのです。」 (英文からの翻訳は武田)

ここには、みなが言うからという「一般的」なよいや正しさではなく、また、一神教が示す「絶対的」なよいや正しさでもない第三の道=「普遍的」なよいや正しさを求めるヒュパティアの精神が、明瞭な言葉となってあらわれています。

現代の欧米人でも多くは、「絶対的」と「普遍的」を似たようなものとして並列に語りますが、絶対と普遍が一体化してしまうと、「一般的=世俗的」と「絶対的=宗教的」の二項対立となります。この不毛性を超えるのが第三の道=恋知です。そこでは、ヒュパティアの言葉に象徴される「普遍性」の追求がありますが、それは特別なことではなく、無自覚ではあれ、子どもやふつうの生活者がしていることです。

なにが、どれが、「ほんとう」なのかな? 「よい」のかな? 「美しい」のかな? を問う心は、子どもほど強く、子どもは、損得勘定や利害得失よりもこの「真善美」に惹かれます。みなが言うから、あるいは、権威者(親や教師)が言うからではなく、うん、なるほど、とほんとうに納得できる答えを見つけたいのです。真善美の探求=普遍性を求める心とは、人間の最も人間的な世界です。わたしの経験では、愛され肯定されて育った人ほど素直に真善美=普遍性に向かう心が強く、自分の頭で考えようとします。情報の流れや既存の考えにストップをかけ、心身の声をよく聴こうとします。この柔らかな精神は、ネオテニー(幼時の姿や特徴を残したまま大人になる)という人間の生物としての特性で、型ハマリにならず、いつまでも変化を続けます。人間がよく生きるにはこの特性を失わないことが必要ですが、それはどのようなものなのでしょうか?人類学者のモンターギュが書いた『ネオテニー』からこどもの優れた特性として説明されるものを抜き出してみましょう。

☆写真のように、チンパンジーは、

こどもから成体へと変化するが、

人間は、幼児の姿と特性を保った

まま成熟する。人間は、幼いチン

パンジーに似ている。

自ら笑う、よろこぶ心、遊び心、好奇心、驚く心、意味づけ体系づける欲求、ユーモアのセンス、愛の欲求と愛する能力、機知、想像力、創造性、楽天主義、率直、公正、正直さ、同情的知性、歌い、踊る、自由、開かれた心、寛容さ、柔軟性、しなやかさ、適応性、学ぶ欲求、実験精神、探究心、弾力性、跳ね返す力、考える衝動と考え好き、偏見のなさ、感受性・・・・

ほんらいは、これらの能力を維持し伸ばし続ける人こそ、真に優れた人となるのですが、現実はそうではなく、逆に、上記のこどもの優れた特性を活かして生きる人を「奇人」と呼び「非同調者」と呼び、変り者として排除します。既成秩序を超える優れた者に支配者(その社会でのエリート族)とその同調者たちは、苛立ちを覚え、怖れ、嫌い、人々を煽って彼らを抑圧するのです。戦前の日本では、天皇教=靖国思想の下で教育思想と制度を管理し、非同調者を「アカ」と呼んで拷問・殺害しましたし、欧米ではそのような女性を「魔女」と呼んで殺しました。

今日でも「ダメにされたこども」である大人は、「厳禁の精神」で人間を縛り、生きる悦びを奪います。21世紀のルネサンス‐ソクラテスとヒュパテイアの復活が必要です。

話を戻します。

一人ひとりの個人は、集団同調して「一般化」の海に沈んでしまえば「私」は消えてしまいますし、権威者を求め「絶対化」に向かうと、心は固くこわばって人間性の豊かさ・悦びとは無縁となりますが、対極に見えるこの「絶対化」と「一般化」は、ともに自分の頭で考えない習慣が生み出す【惰性化】で、表裏一体のものと言えます。絶対化とは、より強固となり偏執した一般化!

【普遍化】とは、なぜ? どうして? なんのため? と意味を問う「私」の営みが生み出すもので、疑い・考え・試し・確かめ、それを他者に示す作業によりだんだんと豊かになっていくものです。自問自答と他者との対話を繰り返し、自他ともに深く納得できる考えに鍛えていくわけですが、最終的な答えを得る場所は、私の「腑に落ちたという覚え」以外にはありえません。その意味で、普遍化とは、説得力と魅力を増していく「私」と結び付いているのです。

善美に憧れ、普遍性を求める【恋知】とは、なによりも「私」の生を輝かす営み。

(2) 「ネオテニー」という特性と「恋知」の営み

2013-06-19

「ヒトは、その身体、精神、感情、行動のいずれにおいても、幼児的特徴を減少させるどころか、逆に、強調するような方向で成長し発育する動物なのだということこそ、真実なのである。けっして私たちの大多数がそうなってしまったような大人に育つべく、つくられてはいない。」

これは、ネオテニー(幼態成熟)と呼ばれる人間の生物としての特性を人類学者のA.モンターギュが説明した文章の一部ですが、彼の著書『ネオテニー』には、以下のような言葉があります。

「健康とは、愛し、働き、遊び、しっかりとものを考える能力のことである。」

「良いことも度を過ぎれば良くないように、賢者ですら賢さが過ぎれば愚者となる。」

「神が愛するのは、若々しく年をとる(grow young)人間だ。神は、若々しく年をとる者は、彼らが困難をあるがままに受けとめてきたゆえに愛するのだ、と、かの素晴らしき哲学者オスカー・ワイルドは完璧に理解した。年齢的に若いときの若さは、天から与えられたもの。若いままで老齢に達するのは、自ら到達しえたもので、それは芸術的仕事なのだ。」

ネオテニーという特徴をもつわたしたち人間は、ほんらいは、形式的、様式的、儀式的、紋切型、型ハマり、固く融通がきかない、厳禁の精神・・・ とは無縁の存在です。しかし、支配・被支配の抑圧的人間関係をもつ社会では、家父長的・男権的な思想が、老若男女みなの精神を悪しき「大人」へと堕落させてしまいます。とりわけわが国の場合は、封建社会から近代社会への移行を「民主的倫理」によるのではなく、天皇教に象徴される「上下倫理」に基づいて強要した結果、人間のもつネオテニー的特徴は著しく抑え込まれてしまったわけです。「○○らしく」という発想を持ち、それを強要する抑え込み文化は、自然な人間性を肯定せず、型ハマり人を生んできました。

明治時代に主権者である天皇とその保守政治を支えた東大法学部卒の官僚たちの言動は悪しき大人の代表と言えるでしょうが、現在も「役人」という言葉から連想するのは、豊かな人間性とは対極の型ハマり人です。この公式人間はみなに嫌われますが、近代化の中で果たすべく【裸の個人としての魅力を育てる】というもっとも大切な課題を果たさなかったわが国では、官僚に限らず多くの人が、未だに自分が感じ・思い・考えた「内容のある話をふつうに交わす」という人間として生きる基本を身に付けていないようです。

取り留めのない「おしゃべり」は呆れるほどありますし、教師や官僚らと同様の「公式的で型通りの言辞」はありますが、「中身・内容のある話」はほとんどないのです。むしろ内容の豊かな話しは敬遠されるのですから呆れます。自由討論までも権威的指導者に誘導され、ハーバード大学の権威に従うNHKのディベート・ショーを有難がるというありさまです。ほとんどの大学教師も、恋知(哲学)はソクラテスによるディベートの否定に始まるという事実さえ知りません。ギリシャ語のphilosophia(恋知)とは、ソクラテスが発案・命名したもので、言論の勝負(ディベート)を否定し、善美に憧れ「ほんとう」とは何か?を求めての自問自答と問答的対話を呼ぶ言葉なのですが。

学校における学習内容も、公式当て嵌めと丸暗記が主で、型を仕込まれた生徒が優秀と評価されますから、意味論・本質論としての知・学が育ちません。学習は技術的な知ばかりですので、この世は進学塾で「パターン」を仕込まれた紋切人で溢れます。最近では、進学に必要な科目の点数アップに留まらず、創造的と見られるにはどうしたらよいか? とか、囚われのない思考と評価されるにはどうするか? とか、個性があると思われるためにはどうふるまうか? とか、はたまた、最先端の哲学思想の身に付け方!? ブラックジョークのようなハウツーのオンパレードですから、絶句。大学の思想関係の学部でも、誰の説がよいかと受験参考書と同様の表にして比較し、商品を買うようにいま流行りの思想家をチョイスするというありさまです。そのための情報提供を上手に行うのが優れた大学教授と見なされています。

何事も権威者・専門家やマスコミのいう通りで、「ぼくの人生はぼくのもの」という生の基本がありませんが、これは日本だけの話ではなく現代社会に共通する問題であることは、1991年にアメリカ・ニューヨーク州の最優秀教師に選ばれたジョン・テイラー・ガットの著した『バカをつくる学校』を見るとよく分かります。この本には、アメリカの学校が画一的人間と紋切型の知を生む温床になっている実態が描かれています。そこから、著者のガットの分析と提案がなされていますので、以下にご紹介します。

「『集団教育はいかにもアメリカ人らしい生徒を生み出した。つまり、知性を信じず、迷信深く、自信に欠け、どの国の子どもたちよりも「内面の自由」に乏しい生徒である。こうした子どもたちは、貧弱な「集団的性格」をもち、美徳や美学といったものを軽蔑し、人生の危機に対して無力な大人になった』とラッセルは言う。

そろそろ私たちは何か別のことを試してみるべきではないろうか。「親しき仲にも礼儀あり」という言葉があるが、他者と共存することを学ぶには、まず個人として、家族として、自立して生きることを学ぶべきだ。なぜなら、私たちは自分として満足できて初めて、他人にも満足できるからである。

ところが、私たちは機械的な手段でアメリカ社会の統一の問題を解決しようとしたのである。その結果、アメリカをアメリカたらしめている民主主義の理念が裏切られることになった。

家庭や地域社会が再生されれば、子どもはかつてそうだったように、自分の力で学ぶようになる。今の彼らには、金銭以外には努力する目的がないが、金は決してよく生きる動機にはならない。こんな学校は早く破壊し、教員免許も取り払って、教える意欲のある人なら誰でも教師になれる、そんな自由で民主的な教育を始めようではないか。

私たちは、小さな植木鉢に入れられた植物のようで、依存に慣れてしまったために、危機にあっても教師の指示を待つだけになっている。私たちに必要なのは、国の解決策ではなく、豊かな実験室としての地域社会に目を向けることである。そして、みずからの内面を見つめ、「己を知る」ことである。

会衆派(自分たちで考え・話し・決定した植民地時代のニューイングランドの優れた人々)の社会の原理にこそ答えがある。当時の社会では、人々が積極的に実験し、みずから責任を負っていた。子どもや家庭にとって何が最善かを知るためには、まず彼らを信頼することだ。子どもと老人の垣根を取り払い、企業も高齢者も、地域社会のすべての人を教育に参加させることだ。そして解決策を地域に求め、一人ひとりの判断を尊重することだ。教育の結果を恐れる必要はない。読み書き・計算を教えるのは難しいことではない。学校の脅しに屈して、子どもたちを専門家に引き渡してはならない。教員免許という制度は早く撤廃すべきだ。」

(『バカをつくる学校』成甲書房・2006年刊)

著者のガットは、30年間にわたり公立学校の教師で、マンハッタンの裕福な子が通う学校と貧しいハーレムの子が通う学校の双方で教えてきました。ニューヨーク市とニューヨーク州から最優秀教師として表彰されましたが、政府や州によって何度も行われてきた「教育改革」とは、親心を利用したペテンにほかならないことを身を持って知り、1992年にこの本を書いたのです。この書は全米で大きな反響を呼び、彼は各地で盛んに講演活動を続けています。「私は自分の専門知識を子どもに押し付けるのをやめた。その代わりに、彼ら本来の才能を邪魔しているものを取り除こうとした。政府に支配された学校は、私のような教員が増えると、学校制度全体が危機にさらされるとして警戒し、抹殺しようとする。 ・・自学こそが、「コンバイン」(人間を刈り取り・選別することを当然と思わせるマインドコントロールシステム)の非人間的で愚かな体制から逃れる唯一の方法である。私たちは地域の中にわずかに残されている自由領域を広げ、子どものころの希望や活気、想像力を取り戻そうではないか。」と ‐‐‐

アメリカでは、自分の頭で考えない機械的な教育を変えるために、哲学者のマシュー・リップマンによる小学一年生からの「哲学問答教室」も1970年代から始められ、全米の数千校で実施されてきました。その模様はイギリスBBCが取材し、日本では1990年にNHKが「6歳からのソクラテス教室」として放映しました。

また、フランスで始められた幼稚園の哲学教室の模様は、日本でも販売されているDVD『ちいさな哲学者たち』(ファントムフィルム・2012年)で見ることができます(なお、冗談のようですが、これは文部科学省の青年・成人向け選定かつ厚生労働省社会保障審議会の児童福祉文化財選定です)。北欧でもオランダでもドイツでも、先進工業国はどこも近代社会の負の遺産を清算しようと、自分の体験を基にして自分で考え・対話する能力の重要性を認識し、教育=知のありようの抜本的改革に取り組み始めていますし、国連のユネスコも各国に「哲学する教育」(哲学書教育ではない)の普及を呼びかけています。

しかしわが国では、壇上にバカでかい日ノ丸を掲げさせて拝ませ、「君が代」を口を開けてしっかり歌わせるという教育改革!?!?です。愚か過ぎる話しで、知的退廃と評するのもためらわれるほどですが、まさに「バカをつくる学校」(笑・呆)です。学校も進学塾もパターンを身に付けさせる紋切知の訓練のオンパレード。勉強するほど表層知を貯め込むただの「事実人」になりますが、それは現代の官僚や大学教師の理性の低さによく現れています(全員とは言いませんが)。彼らは、事実学だけを貯め込んだ情報マシーンに過ぎず、自分の頭を使って考えるとはどういうことかを知りません。わたしの数々の体験から断言できますが、受験塾でパターン知を仕込まれていない小中学生のやわらかで自由な思考力に彼らの頭脳は到底及びません。

わたしは、現代文明がここまで歪んでしまった深因は、人間の生物としての特性であるネオテニーを抑え込んだ結果だと見ています。上下倫理が象徴する人間を差別する権力主義と既得権益を守ろうとする意識が生む社会システムは、固定した形式に生を閉じ込め、決められた型通りの「大人」になることが当然という意識をつくります。ネオテニーとしての豊かなよろこび・とらわれのない自由・溌剌とした命の輝きを奪い、人間を既存の道徳とシステムに従うのみの奇形者に貶めるのです。

ここまでお話すればお分かりと思いますが、わたしの提唱する「恋知」という営みは、このネオテニーという特性を活かすことで成立します。逆から言えば、人間はネオテニーという特性を持つので、よい・優れた・魅力ある生は、恋知の営みにより可能になるといえるわけです。わたしは、この原理の自覚こそが、「国家と文明」成立後の人間性の抑圧と歪みから人間を救うことになる、と考えています。

わたしたちの直接の祖先である現生人類=ホモ・サピエンスという種は、20万年ほど前にアフリカで旧人から進化したのですが、5万年ほど前から急速に世界各地に広がり、日本列島には4万年ほど前から住みつきました。世界的に四大文明と呼ばれる「国家と文明」が成立した以降の歴史は数千年ですので、時間的には最後の10分の1ほどです。この短い期間に、人類は優れた文化を生み発展させてきましたが、同時に強大な権力による一人ひとりの生の抑圧という負の結果も伴いました。

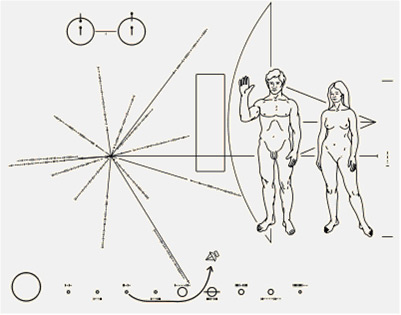

人間愛に満ちた天文学者・カール・セーガン

と妻の制作でパイオニア10号11号に積ま

れた図ー太陽系外への飛行を続けるため、

万一知的生命体に回収されることを想定して

のロマン

現代においては、過去とは比較にならぬほど緻密で巧妙な「管理社会」となっていますので、自主性・能動性・主体性は消え、勉学は教師の指示通り、心身体問題は医師に盲従、はては、離島に行き自然の海で泳ぐにも「ライフ・ガード」と呼ばれる学生の指示に従わされる(笑・呆)という情けないありさまです。けれども、現代人は皆それを疑わず、当然と思うまでに心身を奥深くまで侵されています。人々の自由を奪う騙(だま)しの論理の前に、思索力を奪われた頭脳は「青菜に塩」の状態です。御用思想家・評論家たちは、この「人間を幸福にしない」思想と制度をソフィスティケートされた言説を用いて煙に巻く役割を果たしますが、彼らもまた既成秩序の奴隷です。われわれは人間管理の思想により、人生の「根源的選択」(サルトルの言葉)領域における自由を奪われ、代わりに「表層的選択」の自由のみを豊富に与えられますが、それが「存在の耐えられない軽さ」を招来しています。物や機械やシステムではなく、人間を管理できると思うまでに精神は病んでいるわけですが、原理上、人間存在とは客体化できえぬものであることさえ知らないようではどうしようもありません。存在論のイロハさえ踏まえないので、平気で「管理職」なる言葉が使われるのです。

ネオテニーの特性を活かした恋知の生とは、そのような事態と決別し、イキイキ・のびのび・ワクワク、中身いっぱいの溌剌とした日々をつくることを可能とする生き方です。型通りの「大人」になり、ノッペラボウで「形式は立派だが中身は浅く軽い」人間として生きるのとは対照的です。自らの五感をフルに用いて、心身の全体で感じ知り、思い、考える能動的な人間として生きるのです。私を活かし、私が輝く! もちろん、あなたも輝く!

少し長くなりますが最後にもう一度、執筆・出版時76歳だった人類学者・モンターギュが書いた『ネオテニー』(原著は1981年刊・日本語版は1986年刊)から引用しましょう。なお、ネオテニー・neotenyという言葉は、1800年代後半に、生物学の分野でつくられた造語で、ギリシャ語の「若さ」をあらわすneosと「延長」をあらわすteinoを合わせたものです。

「私たちの学習のあまりに多くが、考えることなしになされている。しかし、そのような学習は労力の無駄である。この点、今日の学校は厳しく責められてしかるべきだ。そこには、ほとんどあるいはまったく【教育】がないのだから。今日、教育と見なされているのは、解くべき問題を提起するのではなく、覚えるべき解答の強要である。大量に丸暗記させ、ある決まった時期にそれを白紙の上に吐き出させる。そうして彼らの頭は、その後ずっと、ほとんど空っぽのままだ。より多く知識を吐き出す能力を持っている者がもっとも頭が切れ、もっともすぐれているとみなされ、一番報いられる。このような教育は、形骸化された常習的殺人行為ともいえるもので、つまりは考える能力を徐々にむしばんでさえいく。学士、修士、博士と学位が進むにつれてしだいに、知的にも精神的にも、萎えていく。

丸暗記に慣れた人は、ごくたまにある限られた方法で考えること以外、ほとんど考えることができない。そして、読むことさえできない。ほとんど目だけで読んでいて、つまり頭を使って読むことはまれだからだ。・・読み手が義務や仕事としてではなく、読むことを楽しみ、その興奮をこどもに伝えるなら、こどもたちは本を読んでもらうことを何より楽しむ。「お話してよ」というのは、こどもの普遍的な語りかけだ。本を面白そうに読んでもらっていれば、こどもの頭はそれだけはやく、可能な限り敏感な、情報の処理・解析系となるだろう。

こどもは考えることが好きだ。彼らはそうしたがっている。実際、こどもの生活の全過程は、終わりのない問題解決の過程である。そしてこれは、ほとんど生まれた瞬間からはじまっている。・・考える衝動がこどものなかで強力であるうちに、考えることを【学ばなければならない】。このことは、常に心にとめておくべきである。そしてそのために、こどもは、考えることを、しかも確実に考えることを、【励まして】もらわなければならない。

「吟味されない人生は生きるに値しない」といったのはソクラテスだが、実際、おりにふれ、自分の主義を検討しない人は、おそらく、真に教養ある人と称することはできないだろう。すべて【よい観察】とは分析的で実験的である。そして、すべての思考は、たえまない試行と確認でなければならない。止むところのないそのような思考は、人生における大きなよろこびのひとつだ。若やいだ精神の維持にとって、精力的で生き生きとした思考ほどふさわしいものはない。一生懸命であればあるだけ楽しく、高揚し、報われるものとなる。多くの偉大な思索家が、彼らの仕事において【子ども】のようなのは、そのためである。彼らは、【さらにもっと】と貪欲であり、まさにネオテニー的なこどものようだ。」

(『ネオテニー』動物社・1986年刊)

(注)モンターギュ(Ashley Montague)は、訳者・尾本恵市さんのあとがきによると、1905年英国に生まれたアメリカ人で、解剖学者・人類学者であると共に、人間本性論に関する多数の啓蒙的著作により世界的に有名な人。ロンドン大学卒業後にアメリカに渡り、ラトガー大学人類学科教授、ニューヨーク大学解剖学科教授などを歴任。人種差別、男女差別、暴力肯定など、社会にはびこる偏った人間観を正そうとするヒューマニスト。1999年没

(3) 愛情と理性。エロース

2013-07-02

第2章の(1)で、恋知を象徴する人物として、暴徒と化したキリスト教徒に惨殺された天文学者・数学者でもあったヒュパティアをソクラテスと共に紹介し、「愛と理性に基づいて生きる恋知者の受難」と書きました。

「愛情」と「理性」は、恋知者=豊かな人間性と共に生きる者の条件と言えるでしょうが、第一義的に求められるのは「愛情」です。さまざまな人間の感情、その中でもとりわけ「愛情」の豊かさがなければ、「理性」には意味がありません。愛情がない理性とは、根を切られた植物と同じで、すぐに枯れてしまいます。それは無意味どころではなく有害であり、人間の生を元から破壊します。「理性だけがある」というのはあり得ない想定で、人間の生にとっては根源矛盾です。

わたしは、いま、「愛」ではなく「愛情」という言葉を使いましたが、それは、愛を理念的・抽象的なものとしてイメージしてほしくないからです。とりわけキリスト教でいう「愛」=agape(アガペー)と言われる神の愛、罪人である人間に対して神が恩寵として与える愛という考えとは異なります。愛情と呼ばれる感情は、まず、動物や赤ちゃんが可愛いという気持ちから生じるもので、理念でも要請でもありません。抑圧や過当な競争がないふつうの生活から自ずと生じる何よりも人間的な感情です。

愛情、愛するという心と行為以上に重要なものはこの世には存在しないはずです。子どもや動物への愛、友人への愛、家族への愛、恋人への愛、そこから人間愛へ。豊かでイキイキとした愛の感情がなければ、生きる意味も生じません。もしも人が、そのような内的には生きる意味を持たない人生を続けなければならないとしたら、脳の奥深く(脳幹)にある爬虫類の戦闘脳に依拠して「競争原理」に従うほかありませんが、それでは自他の人間性を破壊する不幸に沈むだけです。

愛とは、精神論ではありません。行為としては「可愛がる」ことと同じです。では、可愛がるとはどういうことか、あまりに易し過ぎるゆえに「分からない」=実際に出来ていないことが多いのを、わたしは長年にわたる子どもたちとの交流と父母との対話で感じています。とくに高学歴者の親ほど頭でっかち・理屈先行で、知らない=出来ていないのです。

以下は、小学3年生の教科書(教育出版)に載っている『のらねこ』(三木卓著)からです。

「はははあん。そうだったったのか。」合点がいったリョウは言います。

「ねえ。きみ、もしかして、かわいがられるって、どういうことか知らないんじゃない。」

「知ってるわけないだろ。どこでも売ってないし。」

のらねこは、ぶすっとして言います。

「きみ、母さんは。」

「母さんなんて・・・・・。」

「ああ、やっぱりそうだったのか。かわいがるっていうのは、そばまで行って、相手にさわってあげたり、だいてあげたり、なでであげたりすることなんだよ。」

「へえ、そんなことするのか。で、そんなこと、なぜするのか。」

「ああ、それも知らないのか。かわいがってもらうと、とても気持ちがいいし、うれしくなるんだよ。」

・・・・・・・・・・・

言うまでもなく、愛とは、まず始めは、可愛いという想いから生じる身体的行為であり、それは、どのような愛であれ、その絶対的基盤です。それが不足すれば、後は何をしようと虚妄です。

教科書に触れましたので、次に、子育て・教育の原理を簡明に記した白樺教育館・ソクラテス教室の基本文書をご紹介します。

お母様、お父様、すでにご経験の通り、子育て・教育の基本とは、文字通りの触れ合い=だっこしたり、おんぶしたり、頬ずりしたり、ふざけあったり、また、心のこもった視線や感情の豊かな抑揚のある言葉で接すること、一言で言えば、心身全体による愛です。

いうまでもなく、理屈以前の愉しい触れ合いがなければ、健全な心をもつ人間は育ちません。愛情とは、心身全体によるもので、子どもが自分を心底「肯定」できるのは、全身で愛されているという実感のみです。愛されて育つ子は、他者をよく受け入れ・愛することができます。

もしも、子どもを「言葉」だけで教育できると思っている方がおられるなら、それは明らかに間違いです。子どもが著しい適応障害を起こすのは、「理性」の不足によるのではなく「愛」の不足によるからです。心身全体による愛は、人間のさまざまな営みを「よい」ものにするための基本条件なのです。

話を戻します。

結語ですが、愛と理性を海と船に例えてみれば、愛情という海を航行する船が理性です。海(愛)がなければ船(理性)には存在理由がありませんが、逆に、船(理性)が沈んでしまえば、愛は盲目となり意思を失い、真善美=普遍性への想いも探求も消えてしまいます。愛と理性は片方だけ、というわけにはいきません。

恋知とは、なにかしらの理論で人間の実存(一人ひとりのかけがえのない生)を抑えつけることではなく、愛情に基づく理性の発露であり、何よりも人間的な豊かさ、魅力・エロースによって生きることです。

「飛ぶエロース」ー古代アテネ北部の

ミュリナ(現在のトルコ)出土、

ヘレニズム期(紀元前320〜30)の

粘土を低温で焼いたお人形

いま、エロースと言いましたが、わたしの長年の哲学講座で「エロース」というと皆さん驚かれます。

テツガクとエロス!?!? どういう意味ですか、と聞かれます。ソクラテスの弟子のプラトンが創った歴史上最も名高い学園『アカデメイア』の主祭神はエロースですので、これについて少し説明してみます。

恋愛の神は、ギリシャ語では「エロース」、英語では「キューピット」です。「エロース」は、哲学(正しくは恋知)の動力源であるゆえに、「アカデメイア」の主祭神とされました。

ソクラテス‐プラトンの思想の核心は、人間の欲望を肯定するところにあります。荒々しい欲望も否定するのではなく、飼い馴らすものとされます。飼い馴らすことで、人間の最高の欲望=よいこと・美しいことそのものを求めるためのエネルギーとして生かせ、と言います。生命を支える荒々しい闘争心は、そのままでは人間性を破壊してしまうので、それを真善美=普遍性を希求する方向に変え・活かすというのが恋知(哲学)の核心です。

このように、恋愛の「聖なる狂気」(「俗なる正気」の対)をつかさどる「エロース」神は、深い納得=恋知(哲学)をつくるための動力源であるがゆえに、学園「アカデメイア」の主祭神となりました。後に現れたキリスト教の「アガペー」(神の愛)とは発想が根本的に違います。

なお、廣川洋さんによると(講談社学術文庫1361「プラトンの学園 アカデメイア」) 「アカデメイア」は、プラトンの私邸と小園と小規模な図書館と体育館兼対話場からなり、アテナイの市民は、自由にこの学園の教育と研究の様子を見学することができたといわれます。階級の別はなく、授業も形式ばらない友達どうしのような話しことばで進められていたので「友人たちの学校」と呼ばれていました。宗教的な匂いは全くなく、プラトンのシュンポシオン(英語読みではシンポジューム)は、くつろぎと対話の愉しみを求めて、知的香気の高い雰囲気のうちにお互いに愉快に交わるのが常であったと伝えられています。

そのような訳で、恋知(哲学)とエロースは、何よりも深く結びついています。エロースとは、人間的な魅力の源泉のことであり、また人を惹き付けるあらゆる事象の総称でもあるのです。

では、この小見出し(3)の最後に、最高のイデア(理念)とされる【よい】の意味について、簡潔に書きます。

女性と対話するソクラテス

(レリーフ制作は紀元前2世紀)

恋知(哲学)でいう【よい】とは、かたまじめな善(ぜん)のことではありません。生き生きとしていること・輝いていること・しなやかなこと・瑞々(みずみず)しいこと・溌剌(はつらつ)としてること・高揚感のあること・囚われのないこと・愉快なこと・・・ を言います。

「まじめ」ということも、学校や官の世界でいう「真面目」、厳禁の精神・既成秩序に盲従する「真面目」ではありません。ソクラテスとプラトンのいうまじめとは、恋愛におけるまじめ=真剣と同じです。興味のある方は、世界文学最高の古典の一つと言われる『饗宴』(プラトンによるソクラテスの対話編)をお読みください。

(4) 哲学から恋知へ

2013-08-25

哲学というと、テツガク、てつがく・・ 難しいし、わたしには関係なさそう、と言われることが多いです。

わたしは高校の時から哲学書を読み始め、大学は哲学科に在籍し多くの哲学書を読んできましたが、確かに、自分の頭で元に戻して考えるということと哲学書を読破するこことは直接には関係しません。

ベストセラーになった『ソフィーの世界』を読んでみると、人類が、「考える」ということに取り組んできた歴史の面白さを知ることができますし、自分で考えてみることが刺激され、そのためのヒントがえられます。既成秩序に従うだけの生き方の愚さを感じますし、外=世間的価値に脅迫されて、「私」固有の内的宇宙=精神世界を広げ深めない生き方のつまらなさが分かります。

ただし、わたしの長年の経験から断言できますが、哲学書を毎日読むような生活を送ると、自分の頭では考えていないのに、ふつうの人には分からない高尚なことを考えているように見えるテツガクシャになってしまいます。哲学も「専門知」と「情報知」に変質するのです。哲学史の知識を覚えること、欧米の学者の論文を読むこと、言語パズルを解くのが哲学教師で、その種の本の愛読者が哲学ファンということになります。

それでは自分の人生を豊かにするのに資することがなく、哲学には存在理由がなくなります。生活世界から切れた専門知としての哲学では、社会問題をきちんと考える基盤にすらならないのは、20世紀最大の哲学者と評されるドイツのマルティン・ハイデガーが進んでナチ党に入党してヒトラーに過激な進言をしたことで証明されますが、日本でも明治維新政府の伊藤博文が中心となって作った「天皇教=靖国思想=国体思想」を補完する思想を述べたのが戦前の二大哲学者と言われた西田幾多郎と田辺元であることを知れば、どなたも唖然となるはずです。

キリスト教会による「スコラ哲学」のみならず、16世紀にヨーロッパで起こった「近代哲学」以降も、哲学を言語による堅固で厖大な建造物とする見方が支配的で、「言語(書き言葉)至上主義」に陥っています。自分の経験を基に自分の頭で考える古代ギリシャ出自の恋知の営みは「民=素人」のものとされ、それとは別次元に強固な理論の体系としての哲学があるという妄想=錯覚が今日まで続いています。

わたしは、長い間このような現状を変えることに取り組んできましたが、数年前にまったく未知の雑誌社(北海道の「カムイミンタラ」)から「白樺教育館」の考えと実践について記してほしいとの依頼で書いた短文がありますので、以下に載せます。

民知としての哲学=恋知について

「白樺教育館」に通う高校生・大学生・一般成人者の方は、哲学を学んでいます。

というと、哲学書を読解し、哲学講義をしているところと思われるでしょうが、少し、いえ、かなり違います。

わたしは、フィロソフィーを「恋知」(れんち)と直訳し、その初心を活かそうと考えているのです。この恋知としての哲学は、ふつうの生活者が、日々の具体的経験に照らして、ものごと・できごと・人生・社会の意味と価値について自分の頭で考えてみることなので、これを「民知」と呼びます。

哲学の本をまったく読まない、というわけではありませんが、本の読解は必要最小限にとどめています。恋知を、哲学書を読むことから解放しないと、ほんとうに「私」が感じ・思うところから自分で考える営みが始まらないからです。自問自答したことをみなで聴き合い・言い合う自由対話こそ「哲学する」醍醐味なのだと思っています。書物はそのための触媒に過ぎません。

このような営みは、事実について調べ覚える勉強・学問(「事実学」)ではなく、意味と価値を問う思考なので、「意味論」と言いますが、この意味論としての知を豊かに広げることがないと、「知」は、他者に優越するための道具にしかなりません。受験知のチャンピオンになるための知は、自他を生かしません。競争の知から納得の知へのチェンジ!!というわけです。

人類は、「国家と文明」成立以降、「競争原理」に支配されてきましたが、いま、文明の大転換をはからなければ、どうにも先が見えません。競争ではなく納得(腑に落ちる)を原理とする生き方がそのための鍵ではないか、そうわたしは考えています。外なる価値を追いかけ、他者との比較や勝ち負けで生きるのではなく、内なる意味充実を基準として「納得原理」による人生を歩む人を恋知者=哲学者と呼ぶわけですから、わたしたちはみな哲学者になるべきだ、と言えるかもしれません。

上位者に盲従する反・哲学的な生ではなく、「私」から出発し「私」の固有のよさを開花させながら生きる人でなければ、シチズンシップに基づくほんらいの公共性・社会性を獲得することもできないでしょう。「一般意思」(公論)の形成という社会生活を営むうえでの一番大事な営みも、「私」の実存の輝きに照らされなければ、意味を持たず、色を失ってしまいます。

わたしは、小中学生の意味論としての学習に取り組んで32年、高・大学生と成人者との民知としての哲学=恋知の実践を続けて21年がたちますが、さて、これからが本番です。みなさん、ぜひご一緒に!! 2008,7

武田 康弘 (たけだ やすひろ・白樺教育館館長・白樺文学館初代館長)

恋知とは、他の個別学問とは別の一つの学問ではなく、あらゆる個別学問を支える「人間・人生の善美とは何か」を問う営みです。したがってそれは、客観的な学ではなく、主観性の知ですが、多くの人が誤解しているように、この主観性の知の探求=その深さと豊かさこそが、あらゆる客観的学問に意味と価値を与えるのであり、その逆ではないのです。人類の最高の知性と品位は、恋知の営みによる主観性の知の深さと豊かさにこそあるのですが、残念なことに、いまだにその理解→了解が得られていないのが現実です。それは今後の世界・人類の最重要な課題と言えます。

わたしは、参議院事務局企画調整室からの依頼で、『立法と調査』(別冊2008.11)に「キャリアシステムを支える歪んだ想念」という論文を書きましたが、そこでは、わたしの言葉である【客観学】と【主観性の知】という概念を用いて、日本の知的教育の問題点を簡明に記しました。その一部を以下に写します。

「読み・書き・計算に始まる客観学は確かに重要ですが、それは知の手段であり目的ではありません。問題を見つけ、分析し、解決の方途を探ること。イメージを膨らませ、企画発案し、豊かな世界を拓くこと。創意工夫し、既成の世界に新たな命を与えること。臨機応変、当意即妙の才により現実に即した具体的対応をとること。自問自答と真の自由対話の実践で生産性に富む思想を育てること・・・ これらの「主観性の知」の開発は、それとして取り組まねばならぬもので、客観学を緻密化、拡大する能力とは異なる別種の知性なのです。客観学の肥大化はかえって知の目的である主観性を鍛え豊かにしていくことを阻んでしまいます。過度な情報の記憶は、頭を不活性化させるのです。

従来の日本の教育においては等閑視されてきた「主観性の知」こそがほんらいの知の目的なのですが、この手段と目的の逆転に気づいている人はとても少ないのが現実です。そのために「知的優秀の意味」がひどく偏ってしまいます。」 (P.51)

知に対する見方・態度の酷い歪み(客観神話)こそ、わが国の(わが国だけではなく先進産業国全体でしょうが)最大・最深の問題であり、あらゆる困難や不毛な対立はそこから出てくることを知らなければ問題解決の可能性はありません。各自が「主観性の知」を豊かにする努力を始めること、そのための条件整備をすることが何よりも先に求められるはずです。

では、主観性の知を生み出すにはどうしたらよいのか。

主観性の知は、何よりもまず自分の五感で「感じる」ところに始まります。したがって、主観性の知を育成するためには、さまざまな事象を「感じ取る」練習が基盤となるわけです。常に生活の中で直接経験につき、そこから「感じ取りつつ知る」という営みを習慣化する必要があります。

それと同時に、感情の多彩さ・豊かさの育成が欠かせません。そのためには、日々の内容の濃い豊かな対話と共に、詩や物語、音楽や美術、映画、ドキュメント・・・をよく味わい知ることが大切です。偏った感情ではなく、こまやかで深く、「共感性と生命愛に満ちた感情」の育成が、人間のよき生の基盤となるからです。その基盤をつくるための条件が、その人の存在のすべてを肯定する豊かな愛情であることは、(3)で述べた通りです。

更に、「センス」を磨くことは極めて重要です。数学の問題を解くにも、研究課題を見つけるにも、ことばを扱うにも、論争するにも、ものを選ぶにも、よいセンスがなければ成果は得られません。センスを磨くためには、自分から積極的にものごとに関わり、そこで失敗と成功を繰り返すことが求められます。他者の判断に従うのではダメで、己を賭けて選択することがないと、センスはほんものになりません。センスとは情報では全くなく、自分自身の内から湧き出る「よきもの」に目覚めることなのですから。ほんらい、情報とはヒントでしかなく、それらは「私」の内なる世界に従い奉仕するものなのです。

知の目的とは、主観性の知(意味論としての知)であり、それは人間が善美に憧れつつよく生きることに直結している知なのです。人間を幸福にするのは主観性の知の力です。

算数も漢字も苦手で苦痛だった

はるかちゃん、今はご覧の通り.

ところが、日本の教育はこのことについてまったく理解→了解していないために、ただの事実学・技術知・客観学を集積することが価値だと錯覚しています。「客観神話」に深く侵されているのです。これでは、知は競争(勝ち負け)でしかなくなり、生の豊かさを育むものにはなりません。この現代の教育と学問の危機を乗り越えるには、「競争原理」から「納得原理」へのコペルニクス的転回が必要です。「私」が、よーく見、よーく聴き、よーく触れ、よ〜く味わい、よ〜く想い、よ〜く考える。それを繰り返すことがなければ、全ては砂上の楼閣で、言葉は観念遊戯に過ぎなくなります。全身で考え生きなければ、人間がよく生きることに資する「腑に落ちる知」は得られないはずです。

では、ここで、用語法について記します。

【恋知】(ほんらいの哲学する)という営みは、知のありようという面から見れば【主観性の知】と言えます。対概念は、客観知です。

また、ばらばらな事実、客観的知識(公理・公式を含む)は、そのままでは意味がありませんので、生きて働かせるためには、自分の経験の中に位置づけなければなりませんが、そこで獲得した知を【意味論】と言います。

客観知の集積である「事実学」は死んだ知に過ぎませんので、本質に向けて問い、人間の生に資する意味ある知を目がける学問が必要です。それが【本質学】です。

というわけで、これらは、自分自身から発し・戻り、心身全体で会得しようとする営みですので、【納得=腑に落ちる知】です。

また【民知】という言葉は、「官知」(形式知・公式知)とは次元を異にする生きた有用な知の総称です。民知としての法学、民知としての建築学、民知としての経済学、民知としての哲学・・・・・。

いま、わたしは「自分自身から発し」と書きましたが、この「自分」=「私」から発するという言い方は、多くの哲学・思想関係の研究者が誤解・混同しているように、エゴイズムにつながるものではまったくありません。こういう混乱が生じる原因は、「私」という言葉を、存在と所有の二面を区別なく使う習慣にあります。存在とは≪豊かさ、優しさ、愛らしさ、強さ、大きさ・・・≫のことですが、所有とは≪知識、履歴、財産の量≫のことですので、次元を異にする概念です。

「私」から発する・「私」を中心に考える・「私」の関心と欲望から始まるという思想を、【所有】という意味で見れば、確かにエゴイズムに陥るほかありません。俺は専門知識の所有者だからふつうの人間より優れているとか、金品・財産を多く持っているから人の上に立つ人間だとか、高い学歴・職歴を所有しているから、あるいは政治権力を持つ人間だから偉いというような想念は、おぞましいエゴイズムそのものです。

「所有」の象徴‐現代の

バベルの塔の都庁

しかし、「私」の健康な心身をつくる実践・「私」の主観性の知を鍛える営み・「私」が憧れ想う世界への探求・・・・「私」の【存在】を優れた魅力あるものとする努力という意味で「私」につく・「私」から始まる・「私」の関心と欲望と言えば、それは、人間の生の基盤=原理であることが了解されるでしょう。善美を憧れ求める心は、「私」からしか始まりようがなく、「私」に位置づくほかにありません。この簡明な原理中の原理を明晰に自覚することで「自他の存在」は始めて意味づき・価値づきます。美辞麗句や衒学哲学や上下倫理という人心支配のインチキ思想ではなく、自他の存在を深く肯定できるほんものの思想は、「私」からしか始まりようがないのです。

最後に重要な事実を。

存在のよさを目がけるという意味での「私」につくことは、その子(人)の【存在】が肯定されていれば、誰でもが始める自然な行為です。その子(人)の関心と欲望が否定されたり、操作誘導されたり、閉じ込められたりせず、自由意志が尊重され、心身全体で愛されれば、人は、誰でも「私」の存在を優れた魅力あるものにしようとする営みを始めます。怠惰で醜い存在にはなりませんし、知識、履歴、財産の【所有】の量によって威張る愚か者にもなりません。

恋知とは、私の存在に悦びと輝きをもたらし、私の存在を豊かに魅力あるものとする何より素敵な営みですが、これこそが、何より他者を利することにもなります。裸の【個人】として互いの存在を肯定し合うことで自他は共に活きるのです。

所有から存在へ。

追記:

自民党の憲法草案が「個人」という言葉をすべて削除したのは、近代思想以前の「国体思想」に基づくもので、日本の知的水準の驚くべき低さを世界に向けて 発信したのです。日本文化を愛した日本通のアメリカ人・ライシャワー駐日大使 が亡くなる少し前にNHKの元旦インタビューで、「これからの日本に望むことは?」 との質問に、「これからの日本は、人類社会の一員になるように努力してほしい」 と応えていたのを思い出します。

(5) まとめ

2013-09-25

第2章「恋知とは何か」を終えるにあたり、どうしても知っておきたい幾つかの事実とそれが意味するもの、そこから得られる思想について書きます。

現在のアテネにあるアカデミー正門前、

左座像 はソクラテスで右がプラトン.

中野牧人君撮影

ソクラテスが死刑の判決を受け毒杯を飲んだ時、恐ろしいほどのショックを受けた弟子のプラトンは、書き言葉を残さなかったソクラテスの言動=思想を残すために、発言の背景と流れがわかるように「劇作」として対話編を書き始めますが、それと同時に私塾の延長としての学園『アカデメイア』をつくりました。エロースを主祭神とする自由で知的香気あふれるこの「友人たちの学校」(敬語ではなく友達同士のような会話ことばの授業)は、次第に発展し、史上最も有名な学園となりましたが、後に現れたキリスト教との対立によりローマ時代に禁止・廃校となります‐「以後、何人も恋知(哲学)を教えてはならぬ」

自分自身の頭で考えようとするギリシャ出自の理性的態度は、ユダヤ出自の絶対神を信じるキリスト教とは水と油であったため、恋知(哲学)者とキリスト教徒は対立し、紀元前387年から900年間以上続いた『アカデメイア』は、東ローマ帝国皇帝のユスティニアス1世の命令により529年にその幕を閉じたのです。

ヨーロッパでは、「12世紀にはじまる翻訳の世紀」(アラビア語またはギリシャ語からヨーロッパの言語であるラテン語に翻訳する作業で、16世紀にはじまるルネサンスへと続く)において、古代ギリシャ出自の恋知は、キリスト教に適合するように根本的に変えられていきます。このキリスト教化された哲学は「スコラ哲学」(ラテン語のスコラとはschool=学校のこと)と呼ばれますが、この「キリスト教神学による恋知の換骨奪胎」は、古くは、キリスト教がローマの国教とされた313年のナント勅令の頃からはじまっていました。

※

なお、ヨーロッパの翻訳の世紀の前は、7〜8世紀にはじまるギリシャ語からアラビア語へのイスラムの翻訳の時代があり、ギリシャの学問は、最初はアラビア語に翻訳され、インド経由のゼロの発明による十進数や化学や医学や天文学などがイスラム文化として花開き、それが、12世紀頃からラテン語に翻訳されてヨーロッパ世界に伝えられたのです。

こういう事情に無頓着な思想関連の学者は、「ギリシャ出自の恋知」と「スコラ哲学とその改革である近代ヨーロッパ哲学」を似たようなものとして扱う愚を平気で犯しますので要注意です。なお、学問史の分野では、村上陽一郎さんの研究・著作が優れていますので、ご参照ください。

わたしたちがよく耳にする哲学者といえば、近代哲学の祖と言われるデカルトであり、ドイツ哲学のビッグネーム、カントやヘーゲルですが、彼らはみなクリスチャンでしたから、ギリシャ出自の恋知と、世界を創ったキリスト教の神への信仰という相容れない思想を統合するために、大変な力業を用いることになりました。ほんらいは出来ない統一を図ろうとしたために、極めて難解な論理を必要とし、それが今日まで恋知(哲学)が具体的現実の中で働く有用な方法にまで進めず、「哲学書の読解」という狭い世界に留め置かれてしまう原因となっています。

メデューサ(ギリシャ神話)は、

見る者を石にしてしまう女神で、

ペルセウスによって退治された

(彫刻はルネサンス期の奇異な

天才ベンヴェヌート・チェッ

リーニによる).

もちろん、近代哲学は優れた思想をつくり、人類的な普遍性のあるアイデアに溢れていますし、じっくり読むことで思考の訓練にもなります。ただし、先にも述べました通り、哲学書の読解ばかりをしていると、自分の頭では考えないで、哲学書とその歴史世界を知ることに今を超える価値を感じてしまうという逆立ちをもたらしますので、要注意です。メデューサのごとく、文字による哲学体系が今を生きる「私」の存在=イキイキとした生を石化させてしまいます。言語=理念世界への集中・飛翔と、五感・心身全体で生きる現実生活とはバランスが取れないと人生がスポイルされてしまいますし、西ヨーロッパ哲学がキリスト教化された思想であることを忘れて読んでいると、知らぬ間に「神学的精神」に染まってしまいますので、危険です。神学的思考とは、裸の人間性を肯定し、心身全体で感じ知り、豊かに生きるという発想とは逆に、言葉や特定の観念・理論に縛られて自他を固い檻にいれるような思考と生き方のことです。理論=言語中心主義の強張った貧しい発想は、現実の生からエロースを奪います。

これからの哲学は、キリスト教化されたスコラ哲学とその改革である近代哲学の言語ゲームから、初心の恋知の営みへと変わらなければならないはずです。神学的=権威的発想とは無縁となり、自分の頭で考え・意味をつかむという生き方ですが、ではそのためにはどうしたらよいか。先に「哲学は、具体的現実の中で働く有用な方法にまで進めず」と記しましたが、「キリスト教などの一神教世界や特定の哲学体系、また日本の天皇史観(日本主義)などのイデオロギー」と折り合いをつけようという暗黙の意識・底意から自由になれば、思考は明晰化されスッキリと進みます。宗教や主義や思想の体系から解放されないと、イキイキ伸び伸び、自由で豊かな思考は始まらないのです。

「女神メデューサ」を退治しないといけませんね。

では、スッキリと思考を進めるには何が必要かといえば、こどものころからの毎日の学習仕方です。

集中して自らの力で数学を解く

山田萌生君

(白樺教育館ソクラテス教室)

算数の学習を例にとれば、自分の頭を悩ませて解くのではなく、公式を暗記し当てはめて解答するというのは「外」からの方法で、「内」からの意味了解が得られません。

また、音読の場合で言えば、アナウンサーのようにスラスラ読もうとするのは「外」を意識した読みでダメです。つっかえてもよいので、意味を捉えながら、情景を思い浮かべながら、読みます。

教科の学習の具体的な方法について書き出すと際限がないので止めますが、ポイントは、自らの具体的経験に照らしながら、内からの了解・納得・意味把握を目がけるところにあります。そのような態度=頭の使い方を習慣として身につけることが何より大切です。暗記と公式、情報処理のスピードを競う「外」的な訓練を中心に生きると、内的な意味充実のない紋切型の「優秀者」にしかなれません。

身体の動かし方もNHKの「みんなの体操」のように、外側の筋肉を使ったスタイル優先の方法はよくありません。脱力して腰からのモーメントで腕や足を動かすことで内側の筋肉を使えば、中からほぐれますし、体幹が強くなります。

心の用い方も同じで、「外」を気にして形優先では、中身の豊かな交流は出来ませんので、自他に悦びはやってきません。心の「内」から立ち昇る想い・考えに素直になると、世界は豊かに大きく広がります。

キーワードは「内」です。頭も体も心も、内からを心がけると芯の強さが得られます。

「外」を気にし、見栄えを優先し、外面的に生きるのは、日本の集団同調の世界ですが、それは、同時に神学的な絶対を求める生き方でもあるのです。

前にも書きましたが、みなが言うからという「一般的な正しさ」を求めるという発想が、何かの理由でヒステリー化すると「絶対的な正しさ」を求める心に変わります。絶対的真理がないと生きられないというのは精神疾患ですが、心身全体で愛されたことがなく、疎外感・不全感が強い人は、多数派に同調するか、絶対的真理を求めて従うか、ということになりがちです。両者は一つメダルの表裏に過ぎません。

第三の生き方=「普遍的なよさ」を求めるのは、「私」からはじまる内発的な生を交感・交歓・交換しながら公共性をつくり出そうとする営みによりますが、そのためには、集団同調による「無思想」と、神学的精神による「絶対」を共に越えなければなりません。

哲学無しでも、神学や主義を隠し持つ哲学でもなく、裸の個人として「私」の存在を肯定し合うことで自他を活かし合い、愛情と理性に基づく人間性豊かな生を可能とする恋知の営みは、考え、試し、確かめ、対話しながらよりよい生き方を模索していくのです。権威者や権力者に従うのではなく、他者や周囲の空気に合わせるのでもなく、「私」の内なる良心の声=≪【善美への憧れ】という不動の座標軸≫につく生き方です。

強い一神教と集団同調を共に越えた「普遍性をもつ個性豊かな生き方」、それが、≪善美への憧れを不動の座標軸とする恋知の生≫です。

ここで少し知の歴史(学問史)の話をします。

紀元前6世紀、タレスに始まる古代ギリシャに起こった(現代のトルコのミレトス)「自然哲学」(自然の素材や動因とは何かを探る)は、200年ほど後、ソクラテスと弟子のプラトンによる発想の大転回で、「恋知」(善美のイデアに憧れ、人生を吟味する生き方)へと変わり、それはさまざまな面白い思想=実践を生みました。

「学問の祖」と言われるアリスト

テレスは、恋知の核であるイデア

論を否定したため、哲学の神学化

への道を開くこととなった.

ところが、プラトン(ソクラテス思想)に教えを受けたアリストテレスは、恋知・哲学の核心であるイデア論を否定し、再び「自然哲学」を中心とする思想に戻ってしまいます。倫理学も自然哲学から導かれるものとなります。

彼の『自然学』(正式には『自然学講義』)は、自然研究の原理論ですが、『形而上学』第一巻は、『自然学』において定義された概念・思想を前提にしていますので、『自然学』は、アリストテレス哲学全体の原理を提示したもの、と言われます。

そこには、有名な「四種類の原因」が提示されています。生成と消滅、自然におけるすべての変化の「原因」は4つあり、それは、「質量・素材因」と「形相ないし範型」と「始動因」と「目的因」だとされます。いま詳しい説明は省きますが、問題は、最後の「目的因」です。当然、人間の製作物なら目的はありますが、自然(の変化)に目的があるとは?彼は、自然の研究者は、四原因をすべて知らなければならないと言い、雨が降るのも偶然ではなく、穀物を成長させるという目的がある、と言います。

この「自然によって存在し生成するものの中には目的が内在する」という主張は、キリスト教が水と油のギリシャ哲学を換骨奪胎していく原因となった、とわたしは見ています。神=創造神が人間を含む全自然をつくったとする一神教であるキリスト教(前身のユダヤ教・旧約聖書に始まる)にとって、人間と自然の一切を説明する「神学≒学問」をつくることは必須でしたが、そのためには、キリスト教思想とは全く異なるギリシャ哲学(世界最高峰の知)を使うほかありませんでした。ソクラテス・プラトンの「善美への希求という座標軸」(それがイデア論の核心)をもつ恋知においては、自然研究(研究者の知的好奇心による)と、人間の生き方(万人にとって必要な探求・吟味)とは次元を異にする知との考え方でしたので使えませんが、アリストテレスの哲学は、すべてにおいて「万能の神の計画」があるというキリスト教神学には好都合で、ピタリとはまります。自然学と倫理学とは一つになり、壮大な物語がつくれますので、全世界・全人類をキリスト教神学≒学問で覆う(支配する)ことが可能となったのです。

では、なぜ古代ギリシャのアリストテレスが「目的因」という非学問的な思想を哲学の中心に入れたのでしょうか。それは、彼が、知の核心であるイデア論を否定することでタレスに始まるプラトンまでの全ギリシャの知を統一しようとする意図をもったからなのですが、今は詳しくは書けません。

問題の核心は、「善美のイデアへの希求」という座標軸がなくなると、人間の生の意味と価値について吟味する足場が失われてしまうので、人間と自然のすべてを貫く「目的因」という物語をつくらざるを得なくなったことにあります。これによって、倫理や政治までも自然学から演繹されることになりましたが、それは、近代のドイツ観念論を通して遠く戦前の日本を代表する哲学者・田辺元(数学・物理学・哲学)にも影響し、天皇制の正当化の理論=「天皇を中心とする日本の国体は、太陽系と同じで、宇宙の原理に合致する」にもなっています。

このように自然学から意味不明の演繹をする異様な思考は、すべてに目的があるとする神話的な考え=「目的因」と重なっていますが、わたしはそこに、幼児のもつ「万能感」の延長がつくる歪みを感じ、怖さを覚えます。肥大した外的自我の怖さです。それは、国家主義の論理を生み、一人ひとりの生への抑圧を正当化します。更に言えば、自然征服という人類中心のエゴイズムが生じたのも、この「目的因」という強引な概念のねつ造に深因があるように思えます。

三大宗教の誕生地・

エルサレムの市旗

ここでさらに歴史を遡ってみると、キリスト教など世界の三大宗教(旧約聖書のユダヤ教、新約聖書のキリスト教、コーランのイスラム教)を生んだ【セム語族】の文化と、仏教やギリシャ哲学を生んだ【印欧語族】(インド・ヨーロッパ語族)とは、大きく異なることを言わなくてはなりませんが、数千年前のインド〜中東〜ヨーロッパの民族移動と二つの文化の型の大きな違いは、今はその事実の確認だけに留めます。押さえておきたいポイントは、インドの釈迦(ブッダ)による仏教とギリシャ哲学は親近性を持っていることです。

話を戻します。

わたしの提唱する恋知とは、善美への憧れを不動の座標軸とする生き方のことですが、それはまた知の方法でもあり、各教科・学問の中で生きて働くものです。それ自身が自立・独立した体系ではありません。あらゆる知と生活世界に価値と意味をもたらす優れた態度のことです。内的に、内側から、内発的にですが、それを可能にするよい方法は、近くを見るのではなく、視線を遠くに飛ばす(例えば、空・雲という不定形なものを見る)ことですので、習慣づけるとよいでしょう。

内的充実の極み、自らの純粋な悦びの

行為として彫刻をつくったマイヨール

の「夜」・上野の国立西洋美術館で.

撮影は筆者

強い宗教(一神教)がつくる「神」という絶対観念ではなく、また、世間の価値観に呪縛される世俗教(例えば、東大教)でもなく、第三の道である恋知の生には、特権的な人や場は、一つも存在しません。人間の生のよし悪しの基準は、「生活世界」(日常生活、仕事、活動、趣味)の中にのみありますので、日々の生活において感じ想うことを繰り返しよ〜く見つめ、反省のふるいにかけることで、「私」の意識を明瞭で豊かなものにすることが何より大切になります。それこそが不動の座標軸(真理というのではなく、「正しさ」が現実的意味を持つ生の基準)となり、わたしたちの人生を支えます。善美への憧れと探求こそが人間的な徳と得をもたらすのです。

ナンバー1でなくてもよい、オンリー1であれば、ではありません。誰もがみなオンリー1であることを自覚するのが何より大切。ナンバー1としてのナンバー1では人間的には価値がありません。ナンバー1とは他との比較でしかなく、単一の基準で測った結果ですので、競争主義者(機械人)の思想です。オンリー1として生きる人が、結果としてナンバー1と評されるのは結構なことですが、さらに、そのような人間評価自体への異議を唱えた人もいます。実存主義者のジャン=ポール・サルトルは、ノーベル文学賞を辞退したのです。

それでは、『白樺教育館』の標語を貼り付けて、第2章「恋知とは何か」のシメとしましょう。

他と競争(きょうそう)するな.

深い納得(なっとく)を目がけよ !

あなたもわたしも、

オンリー ワン

Only One であることを自覚(じかく)しよう !

追記:

わたしは、この章で、人間の人間的生の本質について書きました。人間の望ましい生のありようをできるだけ明瞭に示せれば、生をより魅力的なものへ、生きる価値の大きなものへ、豊かな意味を持つものへ、と動かすことができるのではないか、そう思い試みました。個々の活動や仕事、具体的な事柄の知識や手法については、優れた人が大勢いますので、それらについては彼らにお任せします。

1952年5月東京神田生まれ.

写真は2013年(61才)

『白樺教育館』で小学生撮影